調査の予測法原理

この調査法は、「机上予測」以外に、

- 既存の類似風洞実験結果を用いる方法

- 既往の風洞実験結果を用いる方法

と呼ばれる方法であり、風洞実験で過去に測定した類似の寸法の建物のデータを用いて、目的とする建物の周辺の風速を予測します。参照する過去のデータとは、建物の高さ、幅、奥行きが10m×10m×10mサイコロ状から、高さ50mという高層建物まで数多くの建物形状について実験され、そのデータが公表さています。

一般的に、建物周辺には剥離風と呼ばれるビル風によって風速が増す領域があり、建設前後で10%以上風速が増す場所を風速増加域と呼んでいます。この風速増加域の形状は建物の形状と相関があリます。この調査法では、目的とする建物にあわせて、風速増加域の範囲を予測する方法で風の影響範囲を予測します。

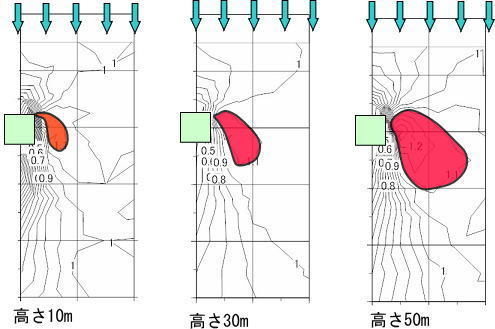

当社が計測した風洞実験では、下の図のように建物幅、奥行きが10×10mの場合、高さが10m、30m、50mと変化することで、赤色で示す風速増加域は拡大していきます。正方形の平面形状の建物に対して、その高さが下のいずれかの模型の形状に相当するときは、この風速増加域の形、大きさを当てはめて、建物建設後の風の影響を予測できます。

図 当社が行った風洞実験で確かめられた風速増加域

(建物高さが変化すると、風速1.1倍の範囲は赤色のように拡大する)

図の見方

模型(緑)に対して画面の上から下に一定風速で風が吹いています。風洞内を模型の真上から見下ろした平面図に相当します。模型に対して右側半分しか計測していませんが、左右対称と考えられます。図中の数字は、模型がない時の風速に対して、模型があるときの風速を表したものです。建物は幅10m、奥行き10mで高さが10m、30m、50mの3段階となっています。赤色の範囲は風速の建設前後比が1以上の範囲です。建物の側面で剥離流によって風速が増しているようすがうかがえます。