実験模型の製作の流れ

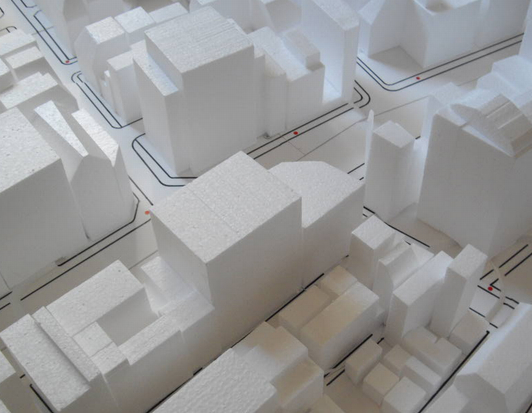

(1)周辺建築物,市街地域等の再現範囲対象建築物の周辺は広く再現し、少なくとも対象建築物の影響を考慮すべき範囲内の市街地域等は再現します。

- 高層建築物の場合、対象建築物を中心として半径5街区か5本の通りの範囲内

- 対象建築物の高さの2〜3倍以内

- 周辺地域,特に風上側に高層建築物等の影響が大きい構造物かある場合、必要に応じて再現範囲を広げる

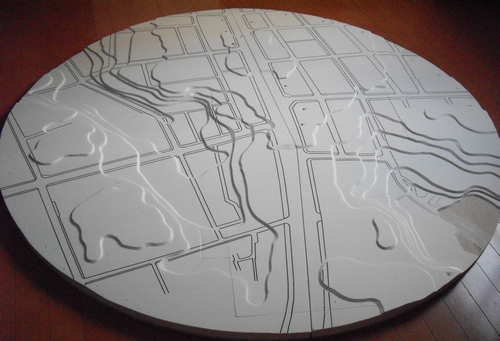

(2)地形の再現

地形の凹凸,傾斜等は地表面付近の風速に与える影響が大きいため、模型上の高低差が数mmと極めて小さい場合を除いて、再現することが望ましい。そして地形を再現した場合,ターンテーブルと風洞床面との境界部分に高低差が生じることが多く,この境界部分テーパー型模型を付加します。

(3)模型の縮尺率

模型の縮尺率は,一般的には1/300〜1/1000としますが、使用する風洞測定部の断面形状,ターンテーブルの大きさ,模型化の再現範囲,閉塞率,壁効果,風洞気流の相似条件等を考慮しながら決定します。

1.壁効果 模型再現範囲はターンテーブルあるいは測定断面内に収めます。ただし,風洞壁面の近くでは風洞気流は壁面の影響を受け気流性状が異なるため(壁効果),測定範囲が壁面近くまで至らないようにします。

2.鉛直方向の気流の勾配 測定位置が風洞床面に近付きすぎると,摩擦のために生じる床面近くの境界層の影響が強くなり,測定位置での気流の再現が難しくなるため,縮尺率が小さくなりすぎないようにします。

3.測定機器(風速計)の測定部位の位置 通常1〜2mm程度であり,縮尺率が小さくなりすぎると,設置不可能になります。

4.閉塞率 閉塞率がある程度大きくなると誤差が急激に増大するため5%〜10%以下とします。ただし,対象建築物の模型の閉塞率に占める割合が小さい場合,しかも,実験の目的が建設前後あるいは対策後の風環境の相対的な変化の把握である場合は,閉塞率が多少大きくてもかまいません。